街道案子有限公司/ 林佾萱

【2024 DOER 幕後特輯#12】寫在「為地方多做一點+」之後──公民構築的有機臺北

| 行動育成計畫結業了,然後呢?──往下深耕的地方行動

許多團隊在計畫結束後,繼續推動原本的行動提案,並逐漸擴展其影響範圍。例如「山峸二手書店-舊北投街區串連小組」原本就以劇場為出發點,在北投深耕多年,在計畫中嘗試更進一步地串連在地店家共同舉辦活動,這樣的經驗也延續到北投地區的在地活動中。團隊不僅在北投小戲節中設計地圖串聯當地店家,在臺北藝穗節期間更主動製作「北投篇」文宣,共同串連新北投車站、大繼藝文工作室等場館,為社區建立更緊密的文化連結,創造在地論述。

北投小戲節舉辦至今已經五週年(Source:北投小戲節團隊-鄭宇辰攝)

北投小戲節舉辦至今已經五週年(Source:北投小戲節團隊-鄭宇辰攝)

而「推一台載彼此的車-洲美攤車計畫」則後續以土角空間為名,蹲點洲美地區,舉辦夏令營活動和社區聲音採集計畫。除了紀錄並傳承當地居民的生活故事,也讓社區文化在即將拆遷的過程中得以保存,與在地共同思考都市發展的將來。

有些團隊雖未完全延續原計畫,但仍朝相關方向發展,將在計畫中的經驗轉化為新的行動契機。「只要文山健康什麼都行」團隊成員,在計畫中關注社宅健康生活,而今他們進一步拓展影響力,發揮引導角色成為社宅青創的輔導員,將原有的行動經驗帶入其他社區中。

「只要文山健康什麼都行」團隊成員小飯,以社宅青創戶身分拓展行動(Source:好森創造力無限有限公司)

「只要文山健康什麼都行」團隊成員小飯,以社宅青創戶身分拓展行動(Source:好森創造力無限有限公司)

除了在原場域展開其他行動之外,帶著計畫養分至其他地方落地也成為一種可能。「章厝街生活誌」的成員則選擇將計畫學習經驗帶回雲林老家,並創辦「八大社誌」,舉辦地方文化走讀活動,推動在地記錄,透過返鄉行動延續這份使命。

並未往下延續的行動,成為往後生涯的養分

有些成員在離開計畫後,雖未直接延續原提案或相關方向,但他們仍將計畫中的學習經驗應用於各自的人生新階段,如學業或職業等,並在不同領域中推動類似的社區或永續行動。

例如,「誰說看飛機,一定要膽戰心驚」的成員在提案時還是大學生,後續選擇回到家鄉南投,或是繼續到其他縣市升學,他們以新的角色投入地方行動和場域調查,並將DOER中學到的知識應用於當地。「青年的那些鳥事」團隊成員則在大學研究室中協助氣候變遷相關的教育專案,以及在公民團體內推動淨零計畫,成員皆將氣候變遷、社區永續等知識實踐於日常工作中。

一部分提案計畫雖未延續為正式的地方行動,卻在成員身上種下了永續行動的種子,並將其帶至更廣泛的社會領域中。

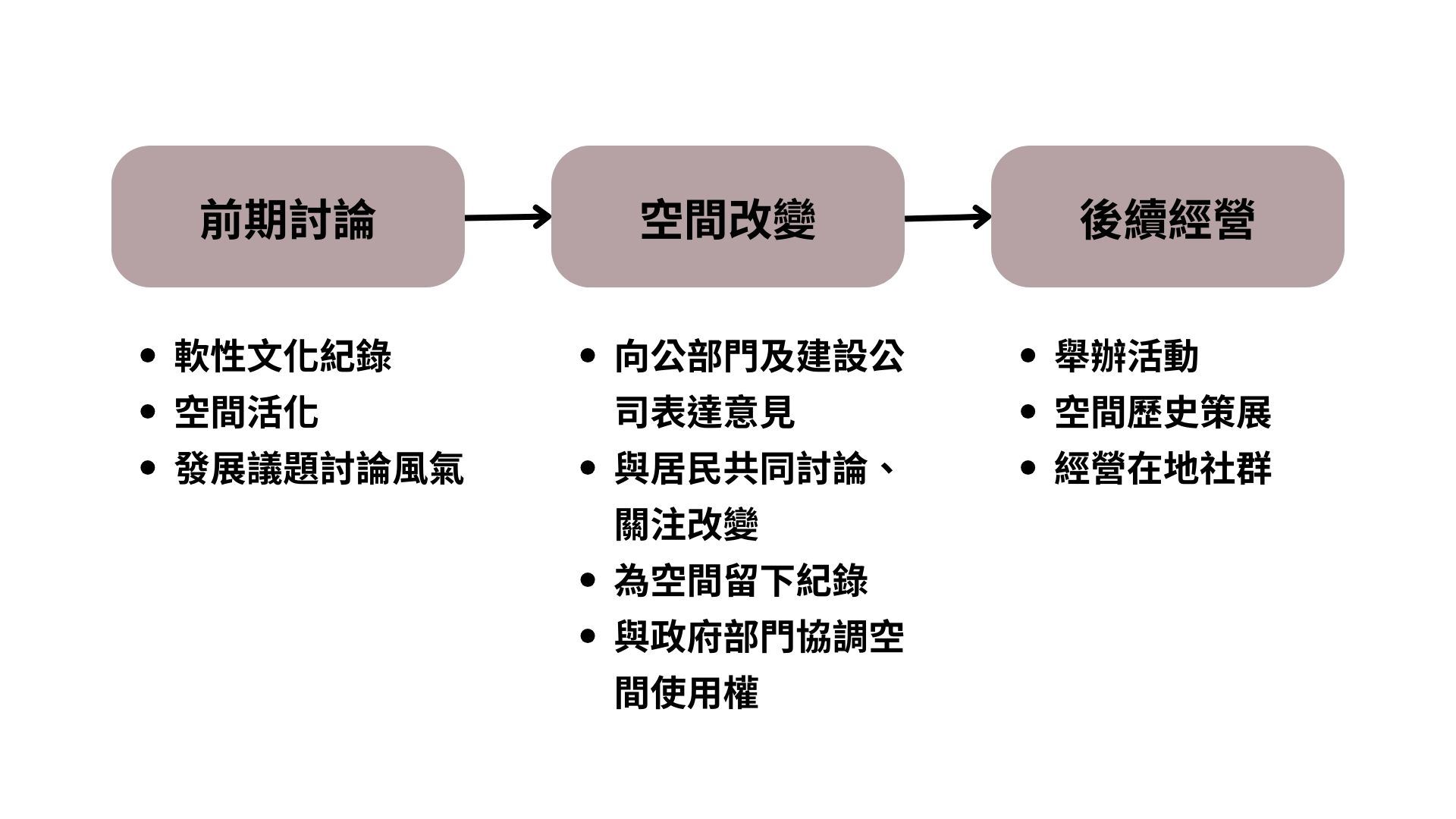

在都市改變的過程中,看見團隊的身影

團隊後續的努力,也讓行動育成計畫所造成的影響不僅止於在多地創造都市議題社群。在詢問過往的提案團隊時,我們發現在計畫結束後,不少提案團隊的行動都已經在都市空間改變的進程中產生影響。在凝聚街區的場合、面臨都市更新的社區,或是正在改造的都市一隅,都能夠看見行動者們的身影。

地方行動影響都市空間的途徑(Source:街道案子有限公司)

地方行動影響都市空間的途徑(Source:街道案子有限公司)

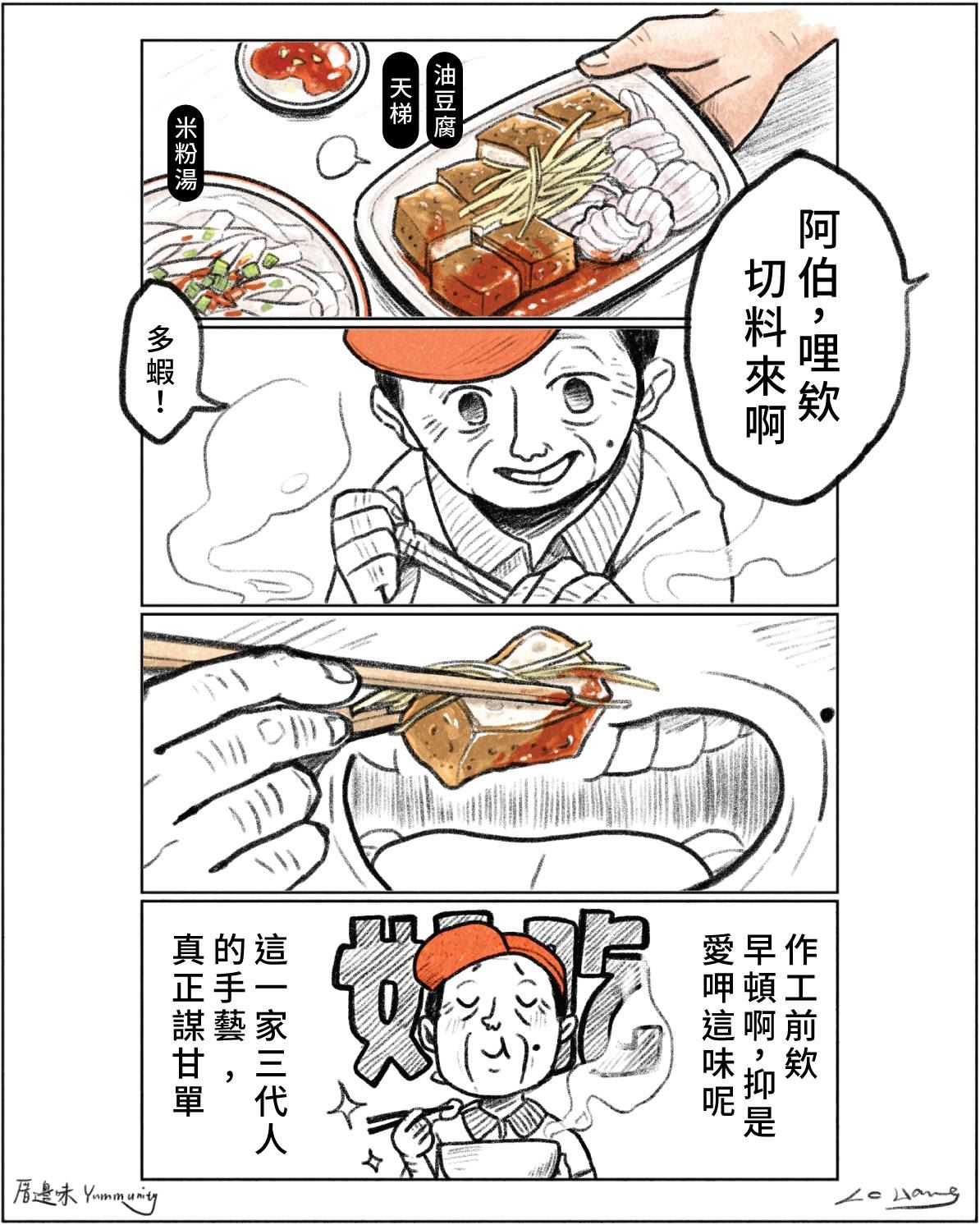

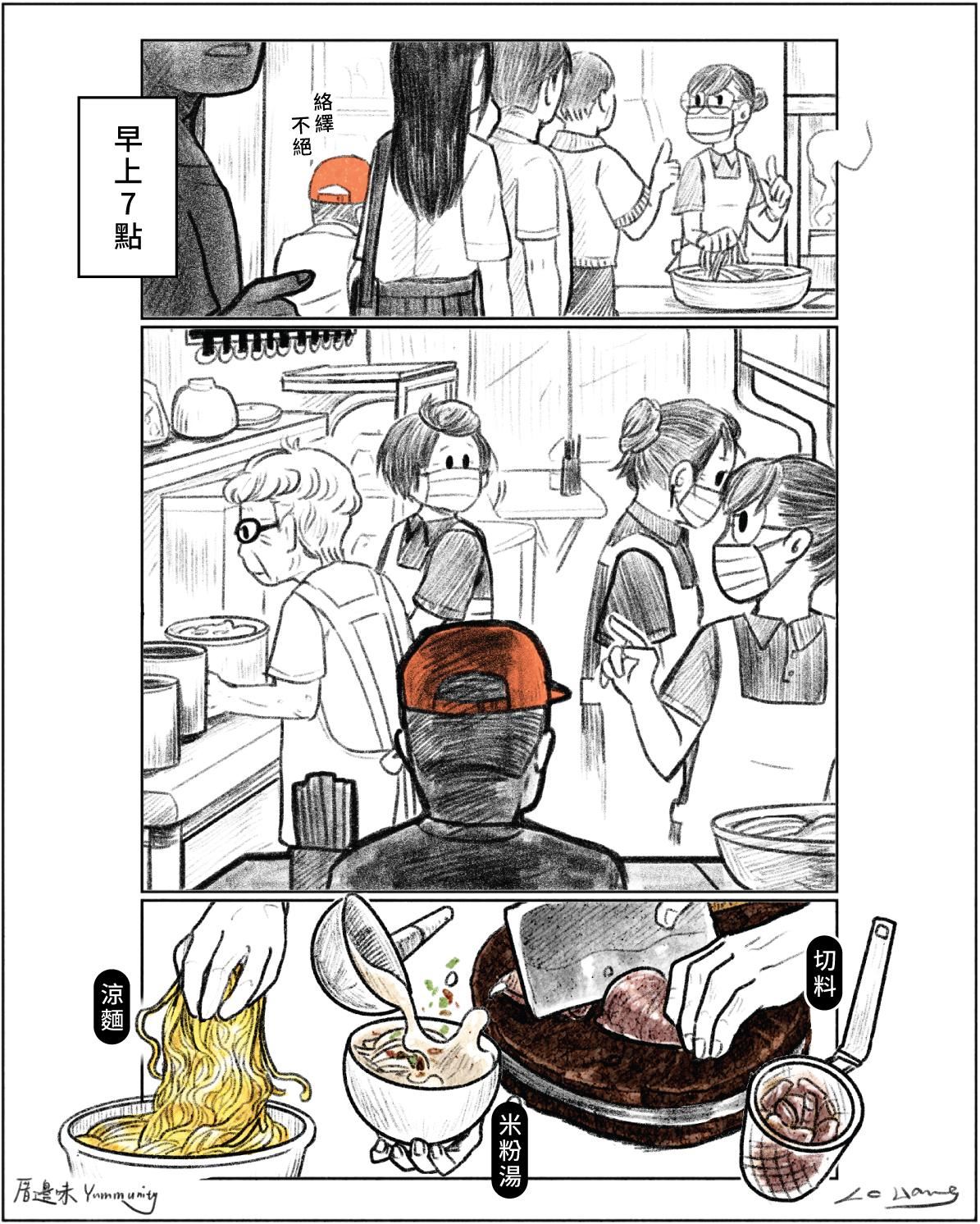

在都市更新的初期階段,一些團隊會開始為將來可能發生的街區改變做好準備。「健飽工作室(現:厝邊味)」在團隊工作之中軟性經營街區飲食文化的紀錄,雖不直接提及該地可能發生的都市更新計畫,但透過創作文本提升在地文化意識,他們認為這樣的行動可以幫助街區更明確地定義自身生活,並在未來環境有任何改變時,居民能夠透過這些前期的反思與指認,更容易加入自身意見。

厝邊味所製作的「老城區的飲食探險圖文筆記」(Source:厝邊味粉絲專頁)

厝邊味所製作的「老城區的飲食探險圖文筆記」(Source:厝邊味粉絲專頁)

「大正町TAISHOCHO(現:林森北消息)」在經過數年蹲點,於今年度的行動育成計畫中擔任陪伴員,成為都市再生行動者的培育角色,推薦即將面臨都市更新的社宅居民加入計畫,並媒合參加計畫的影像專業者共同討論、啟發應對社宅搬遷議題的行動計劃。使居民在更新發生前更有意識地參與討論,提升社區的凝聚力與議題關注度。

若提案團隊透過都市更新參與到空間改變的過程,則團隊本身通常不會是主導都市更新的單位,卻因自身關注的地方面臨都市更新,而決定加入討論,試圖透過行動創造改變。例如「樂活學苑」所在的國宅面臨都市更新議題,除了與建商討論談判、積極與市政府倡議之外,也舉辦系列活動鼓勵居民親自講述在地故事、紀錄住戶的都更歷程,並共同將這些內容編纂成刊物。

在新隆國宅,「樂活學苑」團隊邀請「林森北消息」帶著居民共同製作社區刊物(Source:林森北消息)

在新隆國宅,「樂活學苑」團隊邀請「林森北消息」帶著居民共同製作社區刊物(Source:林森北消息)

在都市更新計畫外,也有團隊在都市空間改變的過程中扮演重要角色。「萬華區國興水漾社區發展協會」與多個政府部門協調,成功爭取到騰雲陸橋的使用權,並將其改造成推廣環境教育的公共空間。這次的改造示範,使公部門後續願意逐步放寬空間使用權限給予團隊,開啟了更多都市空間活化的機會。

「萬華區國興水漾社區發展協會」理事長林國崧,在整備後的陸橋空間分享這一年來展出的畫作(Source:街道案子有限公司)

「萬華區國興水漾社區發展協會」理事長林國崧,在整備後的陸橋空間分享這一年來展出的畫作(Source:街道案子有限公司)

在經歷了空間改變後,也有部分團隊選擇接手或參與這些空間的後續經營。例如,「稻埕百老匯」運用文化資產公益信託來管理葉家老建物,通過活動策展、歷史保存,延續歷史建築的價值,也創造多元化的社區文化場域。

跟我們一起,成為下一位DOER!

從個人的起心動念開始跨出第一步後,未來會面臨的事情難以預期。就算不確定可以為地方做什麼,許多行動者們依舊啟程,在行動中邊做邊重新思索,不論是否延續,行動的存在本身即對於社會開始產生影響。

過去五年的歷程讓我們看見,行動的價值不僅在於改變了什麼,而在於啟發更多人加入,讓地方的故事被看見、讓問題被討論、讓未來的可能性更多元。期待在未來都市改變的過程中,能夠看到更多行動者的身影!

▶ ▶想要加入我們嗎?歡迎追蹤官方帳號,獲得第一手消息!

Be a DOER Instagram:https://www.instagram.com/dodo_is_in_action/