課堂講授/侯力今

【都市再生學苑課程紀錄】走進社區課題的必經之路—— 手把手帶你認識社區地圖 & 議題疊圖

循序漸進

終於到了增能系列的第一堂課,在之前的核心基礎課程中,大家已經學過了模式語言以及利害關係人,也在過程中多多少少接觸了「地圖」,甚至有些學員們的作業,已經有些社區地圖的雛型了。在過去的課程中,地圖多半作為載體,裝載踏查而來的資訊,而這堂課,則是要強化一下大家對於地圖的認識,除了裝載資訊以外,地圖還可以將資訊進一步的盤整與分析。

「社區地圖」與「地圖」的不同

大家還記得在模式語言課程中,陳鳴誼老師一再強調「動手」的「主觀意識」的重要性嗎?在社區地圖裡,侯力今老師同樣也強調了手繪的重要性,這項特性讓社區地圖與一般地圖有著根本性的差異。動手讓社區地圖變成總覽的「主觀視角」,記錄下令記錄者印象深刻的元素,不特別的分類與排除,因此社區地圖內容的主題性可能偏弱,但卻使內容顯得特別豐富。這樣的特性與我們一般認知的地圖概念,例如詳細的、細緻的、標準化的……有非常大的不同。所以同一區域的「地圖」可能大同小異,但是同一區域的「社區地圖」卻可能有千萬種型態。因為每個人的主觀意識不同、每個人關心的都市議題也不同。所以觀察的多與少並不是地圖好與壞的差別,只是觀察者主觀意識差異的表現,也因此當同一區域的不同社區地圖越相似,代表該區域地社區特色與地域特性越鮮明。

地圖與社區地圖的差異/擷取自Google地圖、講師上課簡報

地圖與社區地圖的差異/擷取自Google地圖、講師上課簡報

踏查,永遠是進入社區的第一步

理解社區地圖的本質後,我們回到生活中的經驗來看。不曉得大家有沒有這種經驗:在和他人聊天或是幫別人指路時,你總能說出某個熟識的地標,像是「一個布告欄」或是「小公園」,但卻難以精準地說出是什麼公園、或是在什麼路上。這樣的經驗,其實很容易發生在我們第一次進入社區的時候。當我們和周遭的居民閒聊,居民很可能會告訴我們「小公園的某棵樹下很多人在那邊下棋」。這句話乍聽之下很重要,但當下身為外來者的我們卻可能一知半解,但若這時候有張社區地圖,溝通與理解會更加容易。所以透過地圖,你可以輕易地和他人建立共同的空間想像、展開對話,同時也顯示出事前踏查的重要性。

所以無論是在陌生的社區空間、還是已經生活十多年的街區巷弄,想要開始介入擾動、改變生活環境之前,你都必須先透過踏查「重新認識」它,但請千萬記得,踏查盤點並不是一次兩次,而是持續不斷的,因為生活也是隨著時間不斷改變的。所以行動過程中也不能忘記踏查、然後再回過頭來修正手邊的資訊,透過不斷的重新認識空間,才能真正深入了解社區。

踏查與記錄的過程/擷取自講師上課簡報、攝影Ken

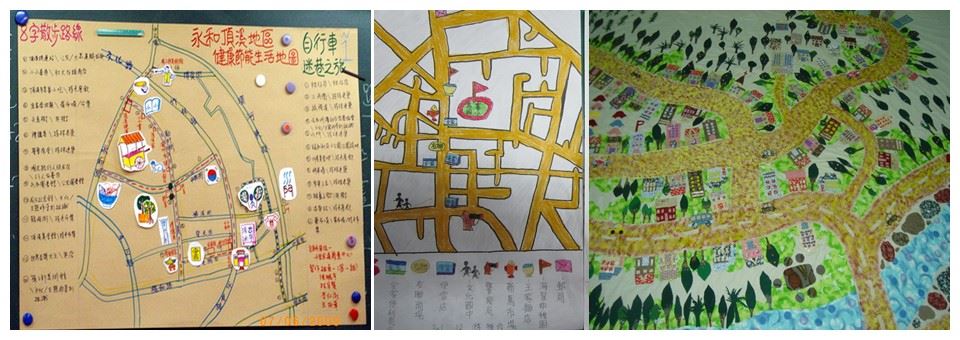

社區地圖的形式

那麼踏查過後,畫出怎樣的地圖才算「社區地圖」呢?侯力今老師的說法是「只要你自己畫的,都是社區地圖。」也就是說,社區地圖並沒有特定的格式或形式,它是千變萬化的,老師舉了好多好多的例子,無論是形式上的不同(心智圖、特色地圖)、材質上的不同(拼布、立體)、內容上的不同(嗅覺地圖)、視角的不同(相同區域的不同議題)……等,它都是社區地圖的一種。所以社區地圖只是一個呈現的方法,並讓我們在呈現過程裡,逼自己「解讀」與「解釋」空間裡不同元素存在的原因,不斷逼問自己什麼是有意義的、意義又是什麼?所以繪製地圖的過程,就像拿著竹簍淘洗金砂般,在繪製的過程中不斷地搖動,對問題產生清楚的梳理,最終找到每個社區核心的精隨。

社區地圖的不同形式/擷取自講師上課簡報

社區地圖的不同形式/擷取自講師上課簡報

蒐集資訊、繪製地圖與集體創作

雖然上面說的好像社區地圖百無禁忌,愛怎麼畫就怎麼畫,但是一定要記得剛剛提到的重點──地圖能將資訊盤整與分析,而「盤整」與「分析」不就是為了發現問題與進行溝通嗎?所以社區地圖不是自己看自己高興,而是讓別人也看得懂。所以圖例與方位便是基本中的基本了,有了辨別的基礎,才能夠讓他人了解社區地圖的意義;再深入一些,則是地區裡重要的地標,可能是公廟、公園、涼亭等等,這些乘載著地區人們生活日常地聚集點,也是讓他人在閱讀你的社區地圖時,喚起共鳴的重要項目。當社區地圖有了這些基礎後,在向上堆疊你所觀察到的各種元素,它便會是一份易讀又豐富的社區地圖,自然也搭起了一道與社區溝通的橋梁。

那可能有人會好奇,社區地圖能集體創作嗎?當然可以,除了前文提到的好處以外,集體創作還會產生另外一個效果──發現地方特色與社區集體意識。因為當團隊共同繪製同一塊區域的時候,可能會有重複被標記到的重要地標,當重要地標不斷重複被記錄,就代表這個地標在社區中的重要性,也因此反映出了社區的特色與居民的集體意識。

集體創作與資訊貼上/擷取自講師上課簡報

集體創作與資訊貼上/擷取自講師上課簡報

說到這裡,老師舉了另一個集體創作的實際案例:「將社區地圖的繪製過程變成一場社區活動」讓同學參考。透過三階段的活動設計,吸引居民透過遊戲的過程蒐集地方的特色資訊,最後在整理成一張張的社區特色地圖。乍聽之下或許就是場普通的社區活動,但小編感覺卻藏有玄機。因為籌備過程中不但工作團隊需要先徹底地進行區域踏查,製作底圖,還要設計能夠勾起居民興趣的活動,同時這些活動還要能挖掘地區特色,最後在把活動中收回的各種資訊在事後做統整,彙整到空白的底圖上,最終才產生出這麼一份多方共作的社區地圖。所以小編深深覺得,事實上社區活動四個字並沒有聽起來的這麼簡單。

社區地圖的活動/擷取自講師上課簡報

社區地圖的活動/擷取自講師上課簡報

議題疊圖的準備與執行

若前文的社區地圖強調的是社區中不同元素的蒐集網羅,那麼議題疊圖強調的則是分類與分析。「疊」的動作代表它有很多種類交錯在一起,所以「分類」便是準備執行議題疊圖過程中首要的步驟。接著,由於不同的圖面要疊在一起,所以比例尺與精準度也很重要,因為套疊所以尺度不能隨著觀察者的主觀感覺而定,而是需要客觀的標準。

既然議題疊圖作為一個更精準、更專業的分析工具,是不是操作起來會很複雜呢?其實一點也不複雜。就是很單純的兩個字「畫」以及「疊」,不過需要精準的、明確的畫,有目的地疊。所以畫之前必須先與組員們找到一張大大的地圖,開始進行討論,討論踏查的區域、觀察的議題、記錄的重點、人力的分配……等等。然後再各自抱著各自的任務外出觀察、記錄。接著再回到基地從固定範圍的底圖上,將各自所觀察紀錄的議題圖層畫上去,然後開始套疊,並結合觀察的資訊、訪談等開始分析。

議題疊圖的進行過程/擷取自講師上課簡報

議題疊圖的進行過程/擷取自講師上課簡報

分類觀察──尋找課題的必經之路

在繪製社區地圖的時候,你可以看任何你感興趣的東西,紀錄任何你喜歡的事物。但當我們準備成為一名「專業者」,要開始練習議題疊圖,試圖找尋社區中的問題時,就必須要有目標、有系統的觀察,再透過圖層分類,才可能得出有意義且可以分析、比較的資訊。對此,老師列出了初學者可以參考的三大分類:硬體空間、自然資源、人的活動,其中包含了八種圖層:閒置空間與社區髒亂點、違停與堆置物品點、街區友善路徑、特色房屋、交通、公共設施、綠色資源、社區故事點及記憶場景指認。當然,這並不是絕對的分類,當大家越做越熟練以後,可以針對不同地區的需求增加類別,但前提是要有系統、有條理的區分,後續才能夠進行下一步的套疊與分析。接著,小編將針對不同類別一一進行整理說明:

一、硬體空間:

硬體空間包含了觀察範圍中的建築、空間、店家、騎樓、人行道、汽機車停車處、無障礙設施等。其中騎樓是可以特別注意的,因為騎樓是世界上非常特別的建築景觀,也能表現出社區空間是否友善,以及側面顯示出社區人們互動關係。

(一)閒置空間與社區髒亂點:例如社區中無人居住的空屋空地、經常亂丟垃圾的地方。當盤查出這些地點時,會延伸出後續土地、建物權屬的查詢,這會讓你找到接下來行動的方向,以及找到下一個關鍵的聯繫者。而髒亂點則是可以從一些警示標語及罰鍰告示的張貼位置相關,也是未來社區行動的可能標的。

(二)違停與堆置物品點:例如常見的違停、騎樓堆置家用物品。進入社區要找出好的特色與很棒的地方,而如果有需要協助改善的地方,也不要漏掉,將是未來行動的可能標的。

(三)街區友善路徑:例如在地捷徑、保甲路、小巷弄等,走起來較平順、友善或是行進較為快速。這些路徑指認可以讓你熟悉在地人的生活習慣,找出社區友善的生活路徑。

(四)特色房屋:古蹟、外型優美的建築、有特別立面裝飾的建築、有藝術感的建築空間等,透過這些地點的觀察與記錄,可以凸顯再地的文化特色、文史經歷等。

社區中硬體空間的觀察紀錄/擷取自講師上課簡報

社區中硬體空間的觀察紀錄/擷取自講師上課簡報

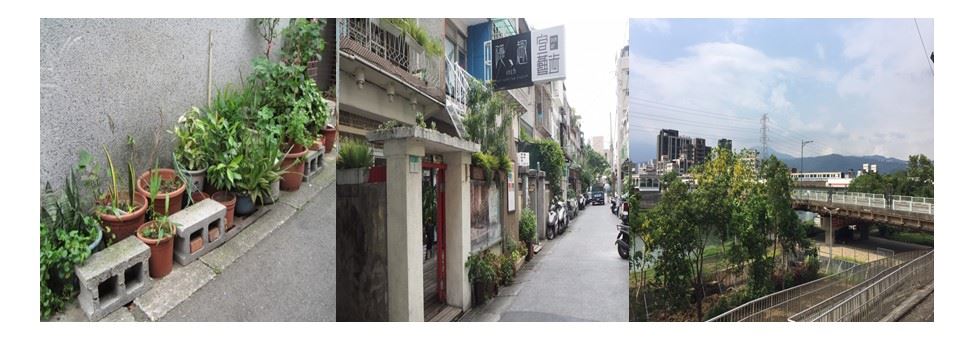

二、自然資源:

自然資源也就是社區中的公園、綠地、灌木叢、大樹、盆栽集中區、綠陽台、草地等。也因為如此,我們通常看到自然資源會聯想到的是大片草地與樹木,但事實上自然資源可以大至山巒生態、小至門口盆栽,它不只是環境的美化與亮點,也是社區資源的潛藏地帶。

雖然政府也有公園綠地的圖資,但事實上兩相比較下(下圖),我們會發現整府所規劃的綠,並不完全反應在社區地景上,社區裡的綠往往比圖資來的豐富,這也反映了不同社區中的生活型態與互動關係。

(五)綠色資源:如同前文所說,自然資源不分規模大小,城市中的社區綠地、盆栽植栽、景觀綠籬、屋頂花園等也是綠色資源,同時,這些資源的集中地往往也是連結社區在地「綠手指」的潛藏位置,成為未來進行社區行動時,可能可以援引的社區植栽的頭人。

不同尺度的綠色資源/擷取自講師上課簡報

三、人的活動:

除了上述兩點的社區「硬體」以外,製作地圖的時候當然也不能錯過城市與社區中的核心──「人」。所以不論是移動的人們、閒聊的居民、集中的人群、外出購物的主夫主婦……也是另一項觀察的重點。

(六)生活節點:例如居民交流聚集點、信仰中心、學校等,我們可以從生活節點發現地方居民的生活型態、獨特的社區文化與規則,甚至當我們再深入一些,或許會從裡面發現在地的利害關係網絡。另外需要特別注意的是,有許多生活節點具有時間性,像是倒垃圾的地方,所以才時常發生有些外來者認為某個生活節點是閒置的,但居民卻不認為,這就是時間對空間的影響。

(七)社區故事點及記憶場景指認:每個社區都有自己獨特的生活軌跡與歷史,而這些資訊多半來自於耆老或地方居民的閒談。透過這些回憶,我們可以找出地方可能潛在的議題、居民所重視的事物、甚至深入理解在議題與行動裡,在地居民所做出的行動選擇。

(八)交通:這個就較為簡單易懂,也就是地方的安全性、公共運輸工具可及性、與停車秩序等。雖然簡單,但卻十分重要,透過抓出社區的交通位置,或許能發現一些社區中可能有待改善的議題。

疊圖的終極目的──課題的誕生與執行

當我們使用上述不同的分類蒐集資訊,再透過疊圖的分析,就能對整個社區的資源、居民互動關係、潛在問題、現有議題……等產生初步的認識與理解。而這就引伸出我們之所以要進行討論、踏查、紀錄、疊圖等一系列社區盤點工作的目的──「找出社區真正的課題」。

課題的誕生與執行/擷取自講師上課簡報

透過圖層的比對分析,我們能發現社區的好與不好,再將這些優缺點相互疊加,思考如何利用這些好與不好的元素,解決「現階段」的問題。並在執行的過程中,審視我們的「發現」是不是正確的,思考我們所訂定的「課題」是不是真正符合社區的需求,還是說只是我們這些外來者的一廂情願與刻板印象。當我們確認了課題是正確的,接著便可以快速的整合地圖上的資源,擬定社區課題的解決方案。

課堂講授/侯力今 都市里人規劃設計有限公司經理

上課時間/5月23日 13:30-16:30

課程連結/https://reurl.cc/D9YjoQ

推薦閱讀:張樞、王俊雄等,《認識臺北:臺北原來如此》,田園城市出版。/ 林秀澧、高名孝,《計劃城事:戰後臺北都市發展歷程》,田園城市出版。

都市再生學苑

北市府88年創立「社區規劃師制度」,協助社區主動參與地區環境改造計畫。後於89年起陸續開辦「青年社區規劃師」、「儲備社區規劃師」及「社區營造人才」等人才培訓計畫,透過開辦課程,培育願意長期投身社區規劃的市民及專業者。107年起轉型為「都市再生學苑」,以社區營造為核心,培訓全方位都市再生人才,除了課堂講授外更搭配田野實作,同時結合社區營造基地,持續為城市注入新能量,共創臺北社區營造新願景。

延伸閱讀:

【110年度都市再生學苑】繪製社區地圖,靠近真正的社區——社區地圖與議題疊圖課程紀錄

【都市再生學苑課程紀錄】住宅合作社,行不行? ——合作住宅面面觀

【都市再生學苑課程紀錄】盤點社區資源、勾勒「好」的關係:帶你認識模式語言