漫畫、武俠、言情──白鹿洞用閱讀打開社區的日常對話

【引言】位於師大巷弄的白鹿洞租書店,是台北少數仍營運的老派租書空間。從漫畫、武俠到言情小說,書店不只是閱讀據點,更像社區客廳,串起不同世代的交流與情感。主理人解永華以策展、對話與地方創作,讓書本成為公共議題與社區故事的起點,打造一個屬於每個人、每天都能重返的共感空間。

在師大商圈的巷弄裡,有一家逆著時間緩步前行的白鹿洞租書店。

在師大商圈的巷弄裡,有一家逆著時間緩步前行的白鹿洞租書店。

1980、90年代,台灣的租書店風光一時。漫畫、武俠與言情小說在巷弄間蓬勃流動,那時候的閱讀,是日常生活的一部分:下課後的學生、下班後的上班族,手上總會拎著雞排與珍奶晃進租書店,追逐最新漫畫。2004年,第四間「白鹿洞書坊」落腳師大後,經歷了商圈興衰與閱讀習慣的巨變,在租書店一一消失的年代,師大白鹿洞成了少數仍堅持營運的「活化石」。2019年,主理人解永華接手書店,「這裡是我青春的地方,我不希望它消失。」她說,為了守住這段地方記憶,不顧親友勸告,向母親借錢頂下被視為夕陽產業的租書店,卻也意外地讓居民從書坊走進彼此生活裡。

解永華一天的工作不外乎借還書、包書、貼貼紙、整理書架…,書店365天天天營業中,等待著大家「再回來」。

解永華一天的工作不外乎借還書、包書、貼貼紙、整理書架…,書店365天天天營業中,等待著大家「再回來」。

▎一本書,串起一個社區

每天傍晚,書商送來新書資料,永華便整理書單,透過LINE與電話通知會員:「你的菜來了。」這一句熟悉的招呼,成了許多人生活中的小確幸。

白鹿洞書坊默默地把不同世代、不同身份的人串連起來,編織出看不見的社區網絡。

白鹿洞書坊默默地把不同世代、不同身份的人串連起來,編織出看不見的社區網絡。

書店的顧客橫跨世代,白天多數是年紀稍長、熱愛武俠的伯伯與退休學者,晚上則不乏高中生、上班族、老師,和追言情的 阿姨們,「這些阿姨在傳統家庭下,為家犧牲的比誰都多,面對生活壓力,小說反而是她們寄託的精神糧食。」雖然每次都來去匆匆,但她們總愛在櫃檯邊和永華聊哪部小說最虐心、哪部作品裡出現什麼驚喜彩蛋,只有在這裡可以讓她們暢所欲言。

永華甚至也會為喜好相近的顧客互相牽線,「他跟你看武俠小說的口味很像,你們可以互相推薦一下喔!」結果那些伯伯們就成了朋友,形成另類的革命情誼。她回憶到,下著大雨的那天,兩位伯伯拖著雨傘走進店裡,卻什麼書也沒借,其中一位把手上的藥塞給另一個說:「欸,這我幫你買的,醫生說要準時吃喔。」他們是書店裡認識的朋友,一位有糖尿病,另一位總是多照顧他。

而在書店的一角,還有另一段跨世代的友誼。那天,一位高中學生在新書櫃前翻著武俠小說,另一旁的中年大叔也因此和他討論起小說情節,甚至互換社群通訊,還相約去打籃球,直到現在都仍保持著這份情誼。

另外一對年輕情侶,他們的故事就像漫畫一樣。那年女方在PTT上發文徵友,條件之一是「要愛看漫畫」。男生留言列出自己最喜歡的幾部作品,於是他們相約在白鹿洞見面,後來,不只在書店拍婚紗照,如今,假日還會帶著孩子一起來看漫畫。

對許多讀者來說,到租書店報到已經是日常的一部分。

對許多讀者來說,到租書店報到已經是日常的一部分。

這些看似平凡的日常互動,為附近生活圈串起一張張溫柔的在地網絡,讓城市裡的陌生人,重新有機會變成鄰居、朋友與家人,「我們知道誰愛看什麼書,從租書、還書中也認識他們每個人的生活和故事。」永華說,白鹿洞像一個沒有邊界的社區客廳,有書,有對話,也有彼此。

▎從漫畫開始,議題也變得好聊

在白鹿洞誰都可以進來成為書店的一部分,人們在這裡相遇、練習討論、交換想法,逐漸打開對議題的感知與想像,讓社區的閱讀重新回到生活本身。

一進店內,櫃台對面的書架上陳列著醒目的《我的歷史都是漫畫教的》常態書展,從小對時事與社會充滿好奇心的永華,總是透過電影、武俠、言情、漫畫等各種作品去理解世界,那些在主流文化場域中,曾被視為「不夠文學」的作品,其實是多數人的心靈雞湯,也是她成長與思考的養分,永華說,「我的歷史都是漫畫教的,很多人就是靠這些書長大,我想讓它們被看見,不再只是躲在廁所偷偷看。」

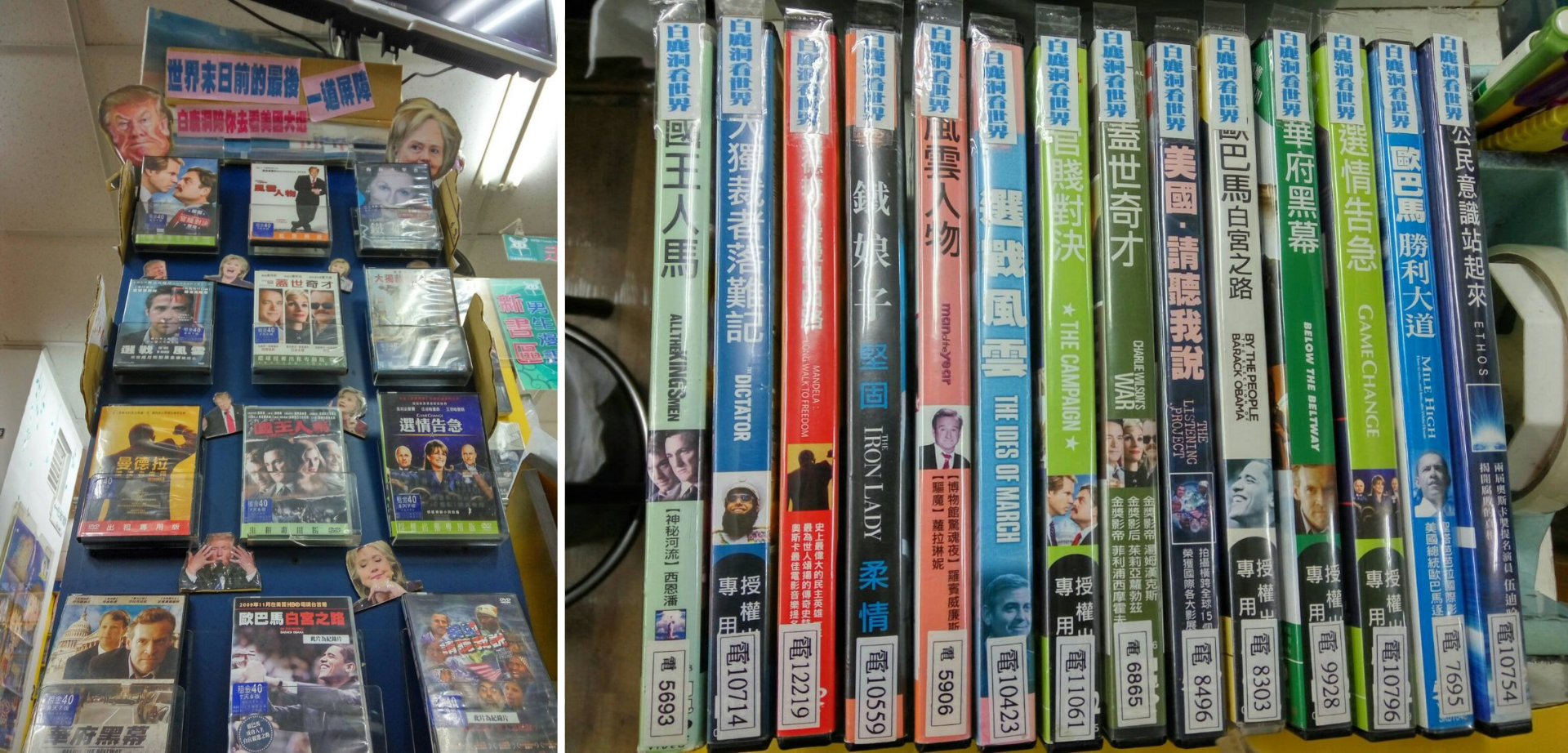

白鹿洞於2016年、2020年皆以美國大選為題策展,用平易近人方式讓議題走入生活。 (圖片/師大白鹿洞書坊提供)

白鹿洞於2016年、2020年皆以美國大選為題策展,用平易近人方式讓議題走入生活。 (圖片/師大白鹿洞書坊提供)

從歷史開始,白鹿洞以漫畫、小說、電影等貼近生活的大眾文學,打開居民與公共議題的對話大門,讓許多複雜議題「變得能聊」。例如,台灣三級警戒時,也曾以疫情為主題策展,集結了《屍速列車》等末日電影;2016年川普出征參選時,書店便以美國總統大選為題,居民可以從《白宮風雲》、《紙牌屋》等電影了解美國歷史、社會張力,甚至與鄰居討論選戰熱度,讓看似遙遠的國際政治變得具象而可親。

書店一隅是以「料理與漫畫」為題的2024年《唐人的美食番》特展選書。

書店一隅是以「料理與漫畫」為題的2024年《唐人的美食番》特展選書。

《唐人的美食番》特展中,居民受邀分享家鄉菜餚,也說出與這些食物有關的生命故事。(圖片/師大白鹿洞書坊提供)

《唐人的美食番》特展中,居民受邀分享家鄉菜餚,也說出與這些食物有關的生命故事。(圖片/師大白鹿洞書坊提供)

店裡還有一櫃是去年以「料理與漫畫」為題的《唐人的美食番》展,靈感來源是永華母親「阿秋」,早期印尼山口洋移民來台的客家人,永華說:「難怪從小我家餐桌的味道和別人家的就是不一樣。」特展結合了《料理新鮮人》、《拉麵王》、《美味大挑戰》等十多部漫畫作品與印尼餐桌實體體驗,甚至邀集生活於師大周邊的外籍學生們與藝術家,彼此分享家鄉料理、移民記憶與閱讀文化,讓書店變成一個能共享味覺、情感與故事的社區平台;不僅回望師大夜市的異國小吃街風貌,也重新串起被時間掩蓋的地方記憶。

解永華讓閱讀回到人與人的互動,也讓社區有機會說自己的故事。

解永華讓閱讀回到人與人的互動,也讓社區有機會說自己的故事。

▎書店的多重宇宙,讓生活成為故事

「我們希望這家書店不只是活下來,而是變成一個可以讓社區說話的地方。」永華說。除了與附近學校合作開設導覽與修書課程,白鹿洞也自辦地方刊物《洞報》,2021年創刊至今,從鄰居訪談、地方變遷,到策展延伸的議題報導,也開放大家投稿記錄巷弄裡的大小事,報紙像一座靜靜發聲的公共講台,溫柔卻充滿能量。

白鹿洞自辦的地方刊物《洞報》,記錄巷弄故事與租書店文化。

白鹿洞自辦的地方刊物《洞報》,記錄巷弄故事與租書店文化。

白鹿洞與幼稚園合作開設導覽活動。(圖片/師大白鹿洞書坊提供)

白鹿洞與幼稚園合作開設導覽活動。(圖片/師大白鹿洞書坊提供)

另外,永華還邀請社區裡鍾愛武俠小說的長輩常客,合作《武俠伯伯寫小說》計畫;鼓勵這些伯伯們以熟悉的師大街區為背景,創作屬於自己的武俠故事,將平日習以為常的巷弄變成江湖,書坊成為客棧茶樓,居民成了俠客。期待透過創作把社區生活轉化成一場場精彩絕倫的「地方傳奇」,重新想像閱讀與地方的關係,被書寫、被記錄、被流傳。

「武俠伯伯寫小說」計畫讓生活場景變身故事舞台,給了社區不一樣的想像視角。

「武俠伯伯寫小說」計畫讓生活場景變身故事舞台,給了社區不一樣的想像視角。

在網路與大型連鎖書店主導的時代,像白鹿洞這樣的租書店,表面上似乎是「過時」的存在,換個角度,它們或許正好提供了另一種未來的可能—當城市變得越來越破碎、資訊越來越分眾,書店空間成為少數能「慢下來、共感、對話」的場所。以社區為起點,白鹿洞用租書、聊天、策展的老派方式,累積社區的參與感,讓共識一點一滴形成。

當我們談社區共生 ,其實也在尋找這樣一種場域:不需要太多口號,也不必成為觀光打卡熱點,只要能讓人持續回來、對話、想像未來。

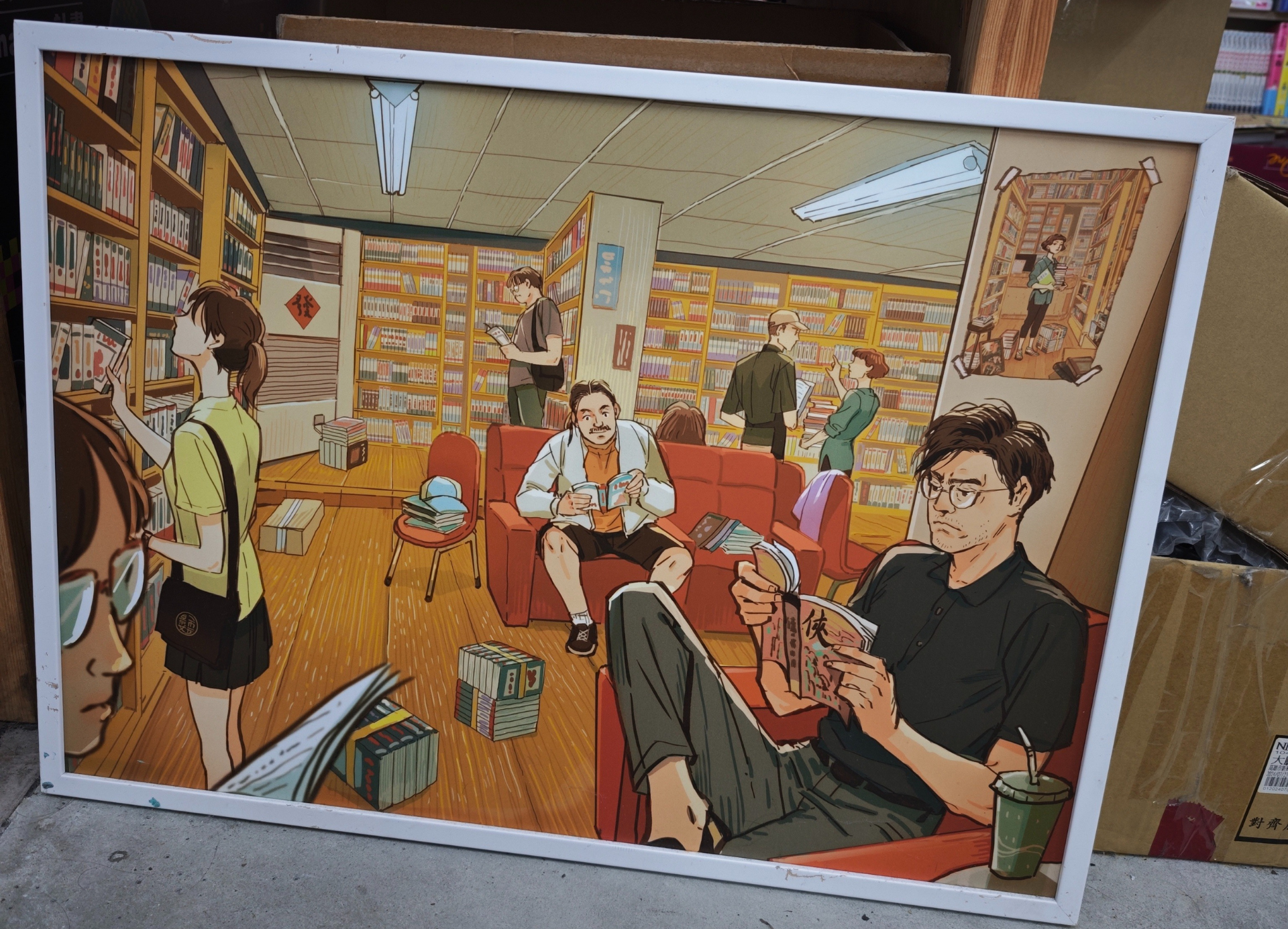

對話、情感與記憶在租書店裡自然流動,社區也在其中長出自己的樣子。(攝影/李婉婷)

對話、情感與記憶在租書店裡自然流動,社區也在其中長出自己的樣子。(攝影/李婉婷)

夜晚的師大巷弄裡,燈光從書店內灑出,有人在翻漫畫,有人在聊天,故事正在發生。

|師大白鹿洞FB|https://www.facebook.com/mooseNTNU